2014年01月09日

第9回 一雄の場合vol.3

一雄の場合・・・過去の記事はこちら。 一雄vol.1/一雄vol.2

一雄、40歳代、会社員。営業職のサブリーダー。若い世代を教育して、育っていくのが楽しみ。

・いろんなことをいっぺんにやろうとして、いろいろ忘れている気がする。たとえば帰宅してから「あのメールに返信したかな?」と気になるが思い出せない。確かめようとしてパソコンを開くが、確かめる前にまた別のことを思い出してやり始めてしまったり。忘れないようにメモをとるようにしているが、メモをしたかどうかも自信がないときがある。

・取引先とのあまり気楽ではない飲み会があり、名目的にはざっくばらんな飲み会という体裁だが、実際にはいろいろと気を遣った。自分はお酒は飲まないが、性格的には自他ともに認めるムードメーカーであるので、みんなが楽しんでいるか、ちゃんと話せているか、誰も飽きていないかをそれとなく気にしながら場を盛り上げていた。上司が口下手な分、サブリーダーである自分がいろいろとフォロー。仕事ではあるが、飲みたくもない飲み会で時間とお金を使うことに腑が落ちない気持ちになった。

部屋に入ってくるなり「あれ?何しに来たんだっけ?」と言う。

そんなことはありませんか?

これは「物忘れ」とは違い、脳の中が情報過多になっているサインです。

皆さんの中には、できるだけたくさんの情報を脳に入れた方がよいと思っている方もいらっしゃるかもしれません。暇を見つけては、スマホでニュースをチェックしたり、検索した結果をWeb上にストックするなど、大量の情報を目にする機会を意図的につくっている方も多いと思います。

私たちの脳は、情報が入ってきさえすれば、その情報を活用できるわけではありません。入ってきた情報が使える情報になるには、脳の中で精度の高い情報に絞り込む作業が必要です。

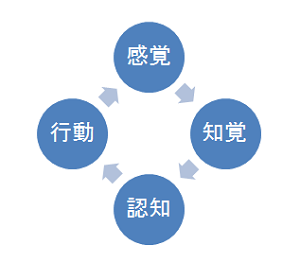

脳内の情報の精度を高める作業は、「感覚→知覚→認知→行動」のサイクルをぐるぐる回しながら行われます。

例えば、机の上にコップが置いてあると、触って(感覚)感触や重みを感じ(知覚)コップだと理解し(認知)口にもっていく(行動)。というサイクルです。

このサイクルが回ると、ただの物体から「飲み物を飲むコップ」であるという高い精度の情報に変わるので、コップを見て手を伸ばしただけで、コップを持つにふさわしい手の形が勝手につくられます。

高い精度の情報は、私たちの作業効率を高めます。脳内の情報の精度を上げるには、このサイクルをぐるぐる回して、遠心分離器のように無駄な情報をそぎ落としていかなければなりません。

例えば、テレビを見ながら食事する。

私たちはその方が効率が良いと思って、いわゆる「マルチタスク」の状況をつくります。

しかし、この行為が、脳内に不必要な情報を取り込み、脳の働きを鈍くさせるのです。

マルチタスクは、私たちの生活にとって不可欠です。仕事が忙しい、家事をしながら子育てをするなど、マルチタスクを迫られる機会はとても多いです。

大切なことは、本当に必要なこと以外のマルチタスク場面をつくらないことです。

平均的な1日で、自分がやっていることを箇条書きにしてみてください。

そこに「重要度」を10点満点でつけます。

最も低く点数がついたことを、やらないようにしてみます。

こうすることで、私たちの脳は、格段に働きが良くなるのです。

さて、一雄さんは、仕事場面で随分とマルチタスクを求められています。飲み会のときまで、周囲に気を配らなければならない。脳の中は精度が低い情報がいっぱいで、どれも使える情報になりにくくなってしまいます。これによって、忘れることが多くなっているのです。

そこで、「情報断食」をおすすめします。

休日の半日か1日、まったくメディアに触れない時間をつくってみましょう。テレビ、音楽、映画、スマホなど、メディアに触れない時間をつくることで、脳のサイクルは回りだし、脳内の情報の精度は上がっていきます。

脳に入る情報を制限する。情報があふれている世の中には、情報を使いこなす技術が求められています。

一雄、40歳代、会社員。営業職のサブリーダー。若い世代を教育して、育っていくのが楽しみ。

・いろんなことをいっぺんにやろうとして、いろいろ忘れている気がする。たとえば帰宅してから「あのメールに返信したかな?」と気になるが思い出せない。確かめようとしてパソコンを開くが、確かめる前にまた別のことを思い出してやり始めてしまったり。忘れないようにメモをとるようにしているが、メモをしたかどうかも自信がないときがある。

・取引先とのあまり気楽ではない飲み会があり、名目的にはざっくばらんな飲み会という体裁だが、実際にはいろいろと気を遣った。自分はお酒は飲まないが、性格的には自他ともに認めるムードメーカーであるので、みんなが楽しんでいるか、ちゃんと話せているか、誰も飽きていないかをそれとなく気にしながら場を盛り上げていた。上司が口下手な分、サブリーダーである自分がいろいろとフォロー。仕事ではあるが、飲みたくもない飲み会で時間とお金を使うことに腑が落ちない気持ちになった。

部屋に入ってくるなり「あれ?何しに来たんだっけ?」と言う。

そんなことはありませんか?

これは「物忘れ」とは違い、脳の中が情報過多になっているサインです。

皆さんの中には、できるだけたくさんの情報を脳に入れた方がよいと思っている方もいらっしゃるかもしれません。暇を見つけては、スマホでニュースをチェックしたり、検索した結果をWeb上にストックするなど、大量の情報を目にする機会を意図的につくっている方も多いと思います。

私たちの脳は、情報が入ってきさえすれば、その情報を活用できるわけではありません。入ってきた情報が使える情報になるには、脳の中で精度の高い情報に絞り込む作業が必要です。

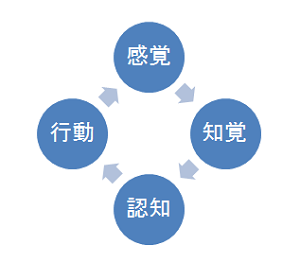

脳内の情報の精度を高める作業は、「感覚→知覚→認知→行動」のサイクルをぐるぐる回しながら行われます。

例えば、机の上にコップが置いてあると、触って(感覚)感触や重みを感じ(知覚)コップだと理解し(認知)口にもっていく(行動)。というサイクルです。

このサイクルが回ると、ただの物体から「飲み物を飲むコップ」であるという高い精度の情報に変わるので、コップを見て手を伸ばしただけで、コップを持つにふさわしい手の形が勝手につくられます。

高い精度の情報は、私たちの作業効率を高めます。脳内の情報の精度を上げるには、このサイクルをぐるぐる回して、遠心分離器のように無駄な情報をそぎ落としていかなければなりません。

例えば、テレビを見ながら食事する。

私たちはその方が効率が良いと思って、いわゆる「マルチタスク」の状況をつくります。

しかし、この行為が、脳内に不必要な情報を取り込み、脳の働きを鈍くさせるのです。

マルチタスクは、私たちの生活にとって不可欠です。仕事が忙しい、家事をしながら子育てをするなど、マルチタスクを迫られる機会はとても多いです。

大切なことは、本当に必要なこと以外のマルチタスク場面をつくらないことです。

平均的な1日で、自分がやっていることを箇条書きにしてみてください。

そこに「重要度」を10点満点でつけます。

最も低く点数がついたことを、やらないようにしてみます。

こうすることで、私たちの脳は、格段に働きが良くなるのです。

さて、一雄さんは、仕事場面で随分とマルチタスクを求められています。飲み会のときまで、周囲に気を配らなければならない。脳の中は精度が低い情報がいっぱいで、どれも使える情報になりにくくなってしまいます。これによって、忘れることが多くなっているのです。

そこで、「情報断食」をおすすめします。

休日の半日か1日、まったくメディアに触れない時間をつくってみましょう。テレビ、音楽、映画、スマホなど、メディアに触れない時間をつくることで、脳のサイクルは回りだし、脳内の情報の精度は上がっていきます。

脳に入る情報を制限する。情報があふれている世の中には、情報を使いこなす技術が求められています。

Posted by 日刊いーしず at 12:00