2014年02月20日

第12回 一雄の場合vol.4

一雄の場合・・・過去の記事はこちら。 一雄vol.1/一雄vol.2 / 一雄vol.3

一雄、40歳代、会社員。営業職のサブリーダー。若い世代を教育して、育っていくのが楽しみ。

人に何かを教えたり、若い世代がそれによって成長していくのを見るのが好き。現在の仕事の上でも、教育や指導をしたり、講師としてセミナーで話をしたりといった場面はあるが、もっと直接的に「教える」ということを自分の仕事にできないかと考えている。今すぐではなくても、たとえば定年後にでも。

大学で教員免許を取得しており、これまでに教職に就いたことはないが、そういったことに年々興味が増してきている。

教えられているときよりも、人に教えているときの方が、物事が身につくことは、みなさんも経験があるのではないでしょうか。

教える、学ぶ、という場面では、「インプット」と「アウトプット」という言葉が使われます。

「勉強(インプット)したら、誰かに話す(アウトプット)するといいよ」

こんな言葉はよく耳にします。

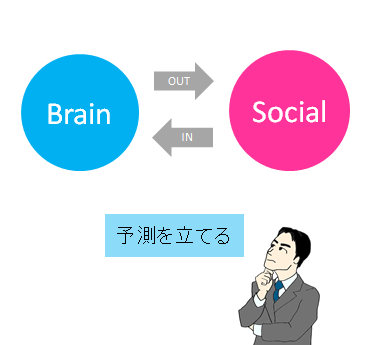

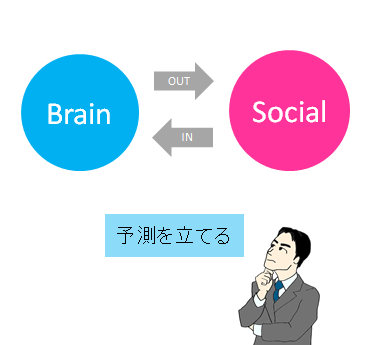

実は、私たちの脳は、「インプット→アウトプット」の順番ではなく、「アウトプット→インプット」の順番で構成されています。

これはジェネラルムーブメントと呼ばれ、赤ちゃんを観察していると良くわかります。

赤ちゃんは、見た物に手を伸ばすのではなく、手を動かしていて触れた物を見ます。つまり、先に行動があり、それによって何らかの感覚を得るのです。

この「アウトプット→インプット」のサイクルがうまく回ると、私たちの脳は大きく成長します。「行動して得た感覚から次の行動を決める」というサイクルです。

このサイクルをうまく回すために、私たちが使っている機能が予測です。

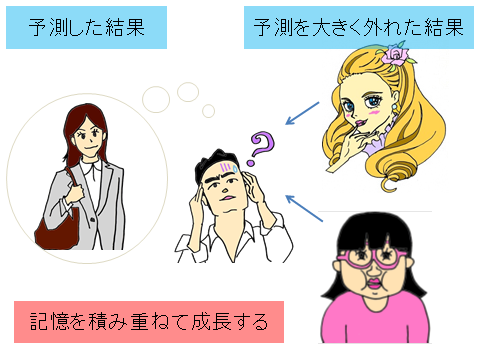

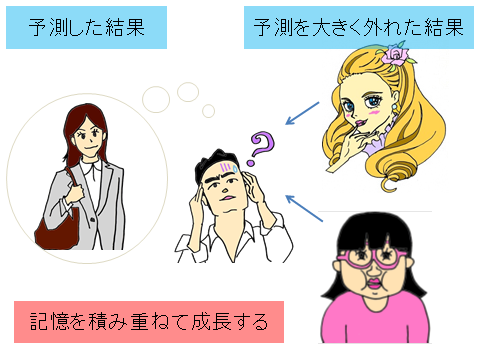

例えば、新しく社員を雇おうと求人広告を出し、予測した結果と大きく外れた事態が起こると、脳は混乱します。頭が真っ白な感じです。

この混乱を避けるために、過去の記憶を積み重ねていき、精度の高い予測ができるようになる。これが、脳の成長です。

さて、教育に年々関心が強まっている一雄さん。

教育の場面では、「アウトプット→インプット」の順番です。自分が「教える」という行動をするときには、それをした結果どうなるのかを予測します。

予測に近い結果が得られると、成功です。脳は、この成功を報酬としてとらえるので、さらにその行動を続けたくなります。 しかし、いつも予測通りの結果だと、脳の報酬系が慣れてしまい、つまらなくなってきてしまいます。

ここで、予測から大きく外れた結果が必要なのです。

予測を大きく外れることで、それを記憶し、次の行動に反映させる。これが自分の脳を成長させるためには最適な環境です。

人が育つのを見たい。その場面を増やしていくことが、生涯一雄さん自身を成長させることになるはずです。

一雄、40歳代、会社員。営業職のサブリーダー。若い世代を教育して、育っていくのが楽しみ。

人に何かを教えたり、若い世代がそれによって成長していくのを見るのが好き。現在の仕事の上でも、教育や指導をしたり、講師としてセミナーで話をしたりといった場面はあるが、もっと直接的に「教える」ということを自分の仕事にできないかと考えている。今すぐではなくても、たとえば定年後にでも。

大学で教員免許を取得しており、これまでに教職に就いたことはないが、そういったことに年々興味が増してきている。

教えられているときよりも、人に教えているときの方が、物事が身につくことは、みなさんも経験があるのではないでしょうか。

教える、学ぶ、という場面では、「インプット」と「アウトプット」という言葉が使われます。

「勉強(インプット)したら、誰かに話す(アウトプット)するといいよ」

こんな言葉はよく耳にします。

実は、私たちの脳は、「インプット→アウトプット」の順番ではなく、「アウトプット→インプット」の順番で構成されています。

これはジェネラルムーブメントと呼ばれ、赤ちゃんを観察していると良くわかります。

赤ちゃんは、見た物に手を伸ばすのではなく、手を動かしていて触れた物を見ます。つまり、先に行動があり、それによって何らかの感覚を得るのです。

この「アウトプット→インプット」のサイクルがうまく回ると、私たちの脳は大きく成長します。「行動して得た感覚から次の行動を決める」というサイクルです。

このサイクルをうまく回すために、私たちが使っている機能が予測です。

例えば、新しく社員を雇おうと求人広告を出し、予測した結果と大きく外れた事態が起こると、脳は混乱します。頭が真っ白な感じです。

この混乱を避けるために、過去の記憶を積み重ねていき、精度の高い予測ができるようになる。これが、脳の成長です。

さて、教育に年々関心が強まっている一雄さん。

教育の場面では、「アウトプット→インプット」の順番です。自分が「教える」という行動をするときには、それをした結果どうなるのかを予測します。

予測に近い結果が得られると、成功です。脳は、この成功を報酬としてとらえるので、さらにその行動を続けたくなります。 しかし、いつも予測通りの結果だと、脳の報酬系が慣れてしまい、つまらなくなってきてしまいます。

ここで、予測から大きく外れた結果が必要なのです。

予測を大きく外れることで、それを記憶し、次の行動に反映させる。これが自分の脳を成長させるためには最適な環境です。

人が育つのを見たい。その場面を増やしていくことが、生涯一雄さん自身を成長させることになるはずです。

Posted by 日刊いーしず at 12:00

2014年01月09日

第9回 一雄の場合vol.3

一雄の場合・・・過去の記事はこちら。 一雄vol.1/一雄vol.2

一雄、40歳代、会社員。営業職のサブリーダー。若い世代を教育して、育っていくのが楽しみ。

・いろんなことをいっぺんにやろうとして、いろいろ忘れている気がする。たとえば帰宅してから「あのメールに返信したかな?」と気になるが思い出せない。確かめようとしてパソコンを開くが、確かめる前にまた別のことを思い出してやり始めてしまったり。忘れないようにメモをとるようにしているが、メモをしたかどうかも自信がないときがある。

・取引先とのあまり気楽ではない飲み会があり、名目的にはざっくばらんな飲み会という体裁だが、実際にはいろいろと気を遣った。自分はお酒は飲まないが、性格的には自他ともに認めるムードメーカーであるので、みんなが楽しんでいるか、ちゃんと話せているか、誰も飽きていないかをそれとなく気にしながら場を盛り上げていた。上司が口下手な分、サブリーダーである自分がいろいろとフォロー。仕事ではあるが、飲みたくもない飲み会で時間とお金を使うことに腑が落ちない気持ちになった。

部屋に入ってくるなり「あれ?何しに来たんだっけ?」と言う。

そんなことはありませんか?

これは「物忘れ」とは違い、脳の中が情報過多になっているサインです。

皆さんの中には、できるだけたくさんの情報を脳に入れた方がよいと思っている方もいらっしゃるかもしれません。暇を見つけては、スマホでニュースをチェックしたり、検索した結果をWeb上にストックするなど、大量の情報を目にする機会を意図的につくっている方も多いと思います。

私たちの脳は、情報が入ってきさえすれば、その情報を活用できるわけではありません。入ってきた情報が使える情報になるには、脳の中で精度の高い情報に絞り込む作業が必要です。

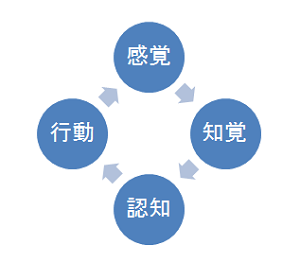

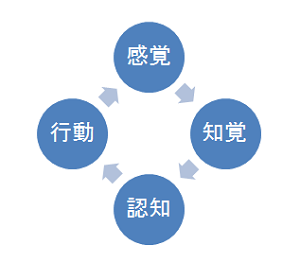

脳内の情報の精度を高める作業は、「感覚→知覚→認知→行動」のサイクルをぐるぐる回しながら行われます。

例えば、机の上にコップが置いてあると、触って(感覚)感触や重みを感じ(知覚)コップだと理解し(認知)口にもっていく(行動)。というサイクルです。

このサイクルが回ると、ただの物体から「飲み物を飲むコップ」であるという高い精度の情報に変わるので、コップを見て手を伸ばしただけで、コップを持つにふさわしい手の形が勝手につくられます。

高い精度の情報は、私たちの作業効率を高めます。脳内の情報の精度を上げるには、このサイクルをぐるぐる回して、遠心分離器のように無駄な情報をそぎ落としていかなければなりません。

例えば、テレビを見ながら食事する。

私たちはその方が効率が良いと思って、いわゆる「マルチタスク」の状況をつくります。

しかし、この行為が、脳内に不必要な情報を取り込み、脳の働きを鈍くさせるのです。

マルチタスクは、私たちの生活にとって不可欠です。仕事が忙しい、家事をしながら子育てをするなど、マルチタスクを迫られる機会はとても多いです。

大切なことは、本当に必要なこと以外のマルチタスク場面をつくらないことです。

平均的な1日で、自分がやっていることを箇条書きにしてみてください。

そこに「重要度」を10点満点でつけます。

最も低く点数がついたことを、やらないようにしてみます。

こうすることで、私たちの脳は、格段に働きが良くなるのです。

さて、一雄さんは、仕事場面で随分とマルチタスクを求められています。飲み会のときまで、周囲に気を配らなければならない。脳の中は精度が低い情報がいっぱいで、どれも使える情報になりにくくなってしまいます。これによって、忘れることが多くなっているのです。

そこで、「情報断食」をおすすめします。

休日の半日か1日、まったくメディアに触れない時間をつくってみましょう。テレビ、音楽、映画、スマホなど、メディアに触れない時間をつくることで、脳のサイクルは回りだし、脳内の情報の精度は上がっていきます。

脳に入る情報を制限する。情報があふれている世の中には、情報を使いこなす技術が求められています。

一雄、40歳代、会社員。営業職のサブリーダー。若い世代を教育して、育っていくのが楽しみ。

・いろんなことをいっぺんにやろうとして、いろいろ忘れている気がする。たとえば帰宅してから「あのメールに返信したかな?」と気になるが思い出せない。確かめようとしてパソコンを開くが、確かめる前にまた別のことを思い出してやり始めてしまったり。忘れないようにメモをとるようにしているが、メモをしたかどうかも自信がないときがある。

・取引先とのあまり気楽ではない飲み会があり、名目的にはざっくばらんな飲み会という体裁だが、実際にはいろいろと気を遣った。自分はお酒は飲まないが、性格的には自他ともに認めるムードメーカーであるので、みんなが楽しんでいるか、ちゃんと話せているか、誰も飽きていないかをそれとなく気にしながら場を盛り上げていた。上司が口下手な分、サブリーダーである自分がいろいろとフォロー。仕事ではあるが、飲みたくもない飲み会で時間とお金を使うことに腑が落ちない気持ちになった。

部屋に入ってくるなり「あれ?何しに来たんだっけ?」と言う。

そんなことはありませんか?

これは「物忘れ」とは違い、脳の中が情報過多になっているサインです。

皆さんの中には、できるだけたくさんの情報を脳に入れた方がよいと思っている方もいらっしゃるかもしれません。暇を見つけては、スマホでニュースをチェックしたり、検索した結果をWeb上にストックするなど、大量の情報を目にする機会を意図的につくっている方も多いと思います。

私たちの脳は、情報が入ってきさえすれば、その情報を活用できるわけではありません。入ってきた情報が使える情報になるには、脳の中で精度の高い情報に絞り込む作業が必要です。

脳内の情報の精度を高める作業は、「感覚→知覚→認知→行動」のサイクルをぐるぐる回しながら行われます。

例えば、机の上にコップが置いてあると、触って(感覚)感触や重みを感じ(知覚)コップだと理解し(認知)口にもっていく(行動)。というサイクルです。

このサイクルが回ると、ただの物体から「飲み物を飲むコップ」であるという高い精度の情報に変わるので、コップを見て手を伸ばしただけで、コップを持つにふさわしい手の形が勝手につくられます。

高い精度の情報は、私たちの作業効率を高めます。脳内の情報の精度を上げるには、このサイクルをぐるぐる回して、遠心分離器のように無駄な情報をそぎ落としていかなければなりません。

例えば、テレビを見ながら食事する。

私たちはその方が効率が良いと思って、いわゆる「マルチタスク」の状況をつくります。

しかし、この行為が、脳内に不必要な情報を取り込み、脳の働きを鈍くさせるのです。

マルチタスクは、私たちの生活にとって不可欠です。仕事が忙しい、家事をしながら子育てをするなど、マルチタスクを迫られる機会はとても多いです。

大切なことは、本当に必要なこと以外のマルチタスク場面をつくらないことです。

平均的な1日で、自分がやっていることを箇条書きにしてみてください。

そこに「重要度」を10点満点でつけます。

最も低く点数がついたことを、やらないようにしてみます。

こうすることで、私たちの脳は、格段に働きが良くなるのです。

さて、一雄さんは、仕事場面で随分とマルチタスクを求められています。飲み会のときまで、周囲に気を配らなければならない。脳の中は精度が低い情報がいっぱいで、どれも使える情報になりにくくなってしまいます。これによって、忘れることが多くなっているのです。

そこで、「情報断食」をおすすめします。

休日の半日か1日、まったくメディアに触れない時間をつくってみましょう。テレビ、音楽、映画、スマホなど、メディアに触れない時間をつくることで、脳のサイクルは回りだし、脳内の情報の精度は上がっていきます。

脳に入る情報を制限する。情報があふれている世の中には、情報を使いこなす技術が求められています。

Posted by 日刊いーしず at 12:00

2013年11月21日

第6回 一雄の場合vol.2

一雄の場合・・・vol.1はこちら

一雄、40歳代、会社。営業職のサブリーダー。若い世代を教育して、育っていくのが楽しみ。

買い物が好きだが、流行のものや、奇抜なものを買いたいとは全く思わない。定番で良質ないいものを買って、長く使うのがいちばんコストパフォーマンスがいいと思っている。飽きたり、趣味に合わなくなったら、オークションで売る(そのことも考えて、価値の下がらないいいものを買う)。自分の持っているものや身の回りのものは、かっこよくていいものだなという自負がある。(自分がかっこいいかどうかは別)

帰宅してまずするのは、靴の手入れ。

革靴が非常に好きなので、いいものを買って長く大切に履くようにしている。玄関で脱いだ靴は玄関に置かず、自室に持ち込んでいる。ほこりをとったり、クリームを塗ったり、乾燥材を入れたり、形をキープするために木型を入れたりする時間が楽しい。何年もかけて革の色や質感が変わっていったり、靴にシワが入っていくのがたまらない。靴が好きすぎることに始めは妻も驚いたり呆れたりしていたが、今は街で男性の足もとばかり見てしまい「きちんとした靴を履いていない人をみると、もっとちゃんと手入れをしたらいいのに」と思ってしまうと言っていた。

前回の記事【一雄の場合vol.2】でご紹介したように、朝の行動をルーチン化して脳に無駄な情報を入れない一雄さん。普段の生活でも、脳内の情報量が増えないように調整をしています。

流行りの物や新しい物を手に入れると脳は、興奮します。

この興奮をつくっているのが、「ドーパミン」という物質です。

ドーパミンは、脳幹(のうかん)の腹側被蓋野(ふくそくひがいや)から前頭葉に広く分泌される神経伝達物質です。ドーパミンの役割は、期待感をつくること。流行りの物や新しい物を見ると、脳内にドーパミンがぶわっと増えて、強い期待感を抱きます。

このドーパミンには、ちょっと厄介な性質があります。それは、「増える前の行動を繰り返させる」というもの。例えば、バーゲンセールで買い物をしているとします。最初は欲しい物を選んでいますが、1つ買うと、期待感をつくるドーパミンが脳内に増えます。すると、ドーパミンの作用によって、この「買う」という行動が繰り返させられるので、2つ、3つと買いたくなります。買う行為がエスカレートしていくと、洋服などの必要な物をそろえるというより、「買う」ということ自体が楽しくなってきます。買うことで気分が盛り上がり、気づいたら必要ない物まで買っていた・・・というご経験は、ありませんか?

ドーパミンのこのような作用は、ドーパミンアディクション(中毒)と呼ばれ、パチンコや買い物、アルコールやタバコなど、ある行為がやめられなくなってしまう原因になっています。ドーパミンは、期待感をつくる役割なのですが、満足感をつくることはできない物質なので、注意が必要なのです。

このドーパミンと相反する物質が、「セロトニン」です。セロトニンは、うつ病の治療薬でも使われていて、脳を緩やかに覚醒させて、突然の出来事にびっくりしないように、落ち着かせる物質です。

このセロトニンが増えているときは、ドーパミンがそれほど増えることはありません。セロトニンは、満足感をつくります。このセロトニンを増やすには、2つの方法があります。

(1) リズミカルな運動

(2) グルーミング

(1)1秒間に2~3回のテンポでリズムを刻むと、脳内にはセロトニンが増えます。私たちが日常生活でこのテンポを刻むのは、噛むことと歩くこと。

①1秒間に2~3回のテンポでリズムを刻むと、脳内にはセロトニンが増えます。私たちが日常生活でこのテンポを刻むのは、噛むことと歩くこと。

食事を良く噛んで食べたり、少し速いテンポで歩くことは、脳内にセロトニンを増やして、気分を落ち着かせ、満足感をつくることにつながります。

(2)グルーミングとは、毛づくろい行動のこと。動物が毛づくろいをするのは、脳内にセロトニンを増やし、ストレスに対処する行動なのです。私たち人間の場合は、質感の良い物に触れること、スキンシップ、談笑、同じ空間を共有することなどが該当します。

さて、良い品物を買って長く使い、革靴をこよなく愛する一雄さん。流行りの物に振り回されないようにされているのは、「ドーパミンアディクション」への対策と言えます。期待感に振り回されることを避け、気分が不要に乱されないようにされています。

そして、革靴の手入れ。この行為がグルーミングに当たります。肌触りの良い物に触れ、それを磨いたり、保湿する行為が、脳内にセロトニンを増やし、気分を安定させているのです。

一雄さんの奥さまが街の人を見て、「きちんとした靴を履いていない人をみると、もっとちゃんと手入れをしたらいいのに」と思うのは、このような人は、セロトニンが増えて満たされるような時間を持てていないように見えるからだと考えられます。ドーパミンに振り回されている人は、落着きなくどこかせかせかした印象を与えます。脳内の神経伝達物質によって、私たちの立居振舞や相手に与える印象が決まるのです。

ここでは、「ドーパミン」を悪者のようにご紹介しましたが、このドーパミンは恋愛をするためには、とても大切な役割をする物質です。「恋は盲目」と言われますが、期待感にあおられて相手にのめり込むような恋愛をするためにも、普段の生活でドーパミンを無駄遣いするのを避けてみましょう。

期待感に興奮したり、満足感を得る脳のクセを、うまく使いこなしていきましょう。

一雄、40歳代、会社。営業職のサブリーダー。若い世代を教育して、育っていくのが楽しみ。

買い物が好きだが、流行のものや、奇抜なものを買いたいとは全く思わない。定番で良質ないいものを買って、長く使うのがいちばんコストパフォーマンスがいいと思っている。飽きたり、趣味に合わなくなったら、オークションで売る(そのことも考えて、価値の下がらないいいものを買う)。自分の持っているものや身の回りのものは、かっこよくていいものだなという自負がある。(自分がかっこいいかどうかは別)

帰宅してまずするのは、靴の手入れ。

革靴が非常に好きなので、いいものを買って長く大切に履くようにしている。玄関で脱いだ靴は玄関に置かず、自室に持ち込んでいる。ほこりをとったり、クリームを塗ったり、乾燥材を入れたり、形をキープするために木型を入れたりする時間が楽しい。何年もかけて革の色や質感が変わっていったり、靴にシワが入っていくのがたまらない。靴が好きすぎることに始めは妻も驚いたり呆れたりしていたが、今は街で男性の足もとばかり見てしまい「きちんとした靴を履いていない人をみると、もっとちゃんと手入れをしたらいいのに」と思ってしまうと言っていた。

前回の記事【一雄の場合vol.2】でご紹介したように、朝の行動をルーチン化して脳に無駄な情報を入れない一雄さん。普段の生活でも、脳内の情報量が増えないように調整をしています。

流行りの物や新しい物を手に入れると脳は、興奮します。

この興奮をつくっているのが、「ドーパミン」という物質です。

ドーパミンは、脳幹(のうかん)の腹側被蓋野(ふくそくひがいや)から前頭葉に広く分泌される神経伝達物質です。ドーパミンの役割は、期待感をつくること。流行りの物や新しい物を見ると、脳内にドーパミンがぶわっと増えて、強い期待感を抱きます。

このドーパミンには、ちょっと厄介な性質があります。それは、「増える前の行動を繰り返させる」というもの。例えば、バーゲンセールで買い物をしているとします。最初は欲しい物を選んでいますが、1つ買うと、期待感をつくるドーパミンが脳内に増えます。すると、ドーパミンの作用によって、この「買う」という行動が繰り返させられるので、2つ、3つと買いたくなります。買う行為がエスカレートしていくと、洋服などの必要な物をそろえるというより、「買う」ということ自体が楽しくなってきます。買うことで気分が盛り上がり、気づいたら必要ない物まで買っていた・・・というご経験は、ありませんか?

ドーパミンのこのような作用は、ドーパミンアディクション(中毒)と呼ばれ、パチンコや買い物、アルコールやタバコなど、ある行為がやめられなくなってしまう原因になっています。ドーパミンは、期待感をつくる役割なのですが、満足感をつくることはできない物質なので、注意が必要なのです。

このドーパミンと相反する物質が、「セロトニン」です。セロトニンは、うつ病の治療薬でも使われていて、脳を緩やかに覚醒させて、突然の出来事にびっくりしないように、落ち着かせる物質です。

このセロトニンが増えているときは、ドーパミンがそれほど増えることはありません。セロトニンは、満足感をつくります。このセロトニンを増やすには、2つの方法があります。

(1) リズミカルな運動

(2) グルーミング

(1)1秒間に2~3回のテンポでリズムを刻むと、脳内にはセロトニンが増えます。私たちが日常生活でこのテンポを刻むのは、噛むことと歩くこと。

①1秒間に2~3回のテンポでリズムを刻むと、脳内にはセロトニンが増えます。私たちが日常生活でこのテンポを刻むのは、噛むことと歩くこと。

食事を良く噛んで食べたり、少し速いテンポで歩くことは、脳内にセロトニンを増やして、気分を落ち着かせ、満足感をつくることにつながります。

(2)グルーミングとは、毛づくろい行動のこと。動物が毛づくろいをするのは、脳内にセロトニンを増やし、ストレスに対処する行動なのです。私たち人間の場合は、質感の良い物に触れること、スキンシップ、談笑、同じ空間を共有することなどが該当します。

さて、良い品物を買って長く使い、革靴をこよなく愛する一雄さん。流行りの物に振り回されないようにされているのは、「ドーパミンアディクション」への対策と言えます。期待感に振り回されることを避け、気分が不要に乱されないようにされています。

そして、革靴の手入れ。この行為がグルーミングに当たります。肌触りの良い物に触れ、それを磨いたり、保湿する行為が、脳内にセロトニンを増やし、気分を安定させているのです。

一雄さんの奥さまが街の人を見て、「きちんとした靴を履いていない人をみると、もっとちゃんと手入れをしたらいいのに」と思うのは、このような人は、セロトニンが増えて満たされるような時間を持てていないように見えるからだと考えられます。ドーパミンに振り回されている人は、落着きなくどこかせかせかした印象を与えます。脳内の神経伝達物質によって、私たちの立居振舞や相手に与える印象が決まるのです。

ここでは、「ドーパミン」を悪者のようにご紹介しましたが、このドーパミンは恋愛をするためには、とても大切な役割をする物質です。「恋は盲目」と言われますが、期待感にあおられて相手にのめり込むような恋愛をするためにも、普段の生活でドーパミンを無駄遣いするのを避けてみましょう。

期待感に興奮したり、満足感を得る脳のクセを、うまく使いこなしていきましょう。

NEWS ◇著者新刊のお知らせ◇

コラム「クセ活用術」の著者・菅原洋平さんの新著が、2013年11月2日に発行されました。

『仕事力が上がる 睡眠の超技法』

(祥伝社/1365円)

眠りの習慣をほんの少し変えるだけで仕事力がアップ!?

企業や医療現場で実証済みの「スリープ・マネジメント」とは?

菅原さんによる、【起きている間の能力を活かすための睡眠】は必読です!

詳しくはこちら(Amazonの紹介ページ)

コラム「クセ活用術」の著者・菅原洋平さんの新著が、2013年11月2日に発行されました。

『仕事力が上がる 睡眠の超技法』

(祥伝社/1365円)

眠りの習慣をほんの少し変えるだけで仕事力がアップ!?

企業や医療現場で実証済みの「スリープ・マネジメント」とは?

菅原さんによる、【起きている間の能力を活かすための睡眠】は必読です!

詳しくはこちら(Amazonの紹介ページ)

Posted by 日刊いーしず at 12:00

2013年10月10日

第3回 一雄の場合vol.1

一雄、40歳 会社員で営業職。

既婚。同い年の妻がいて、妻も勤めに出ている。

小学校入学前の子どもが二人いる。日中は子供を保育園に預けており、妻が送り迎えをしている。

仕事では、営業部のサブリーダー。人に何かを教えたり、若い世代がそれによって成長していくのを見るのが好き。現在の仕事の上でも、教育や指導をしたり、講師としてセミナーで話をしたりといった場面はあるが、もっと直接的に「教える」ということを自分の仕事にできないかと考えている。今すぐではなくても、たとえば定年後にでも。大学で教員免許を取得しており、これまでに教職に就いたことはないが、そういったことに年々興味が増してきている。

【一雄のとある朝の様子】

先週は出張続きで会社にあまりいなかったため、たまった事務処理を片付けるためにいつもより早く起きて早く起床した。会社に着いてからの仕事の流れを頭の中で組み立てながら朝食を食べる。歯を磨き、顔を洗い、着替えて家を出る。

その間も、出社してからの予定や流れを考えている。

会社近くのコンビニでアイスコーヒーを買ってから出社。いつもの行動。お酒もタバコもやらないが、コーヒーは1日に5~6杯飲むカフェイン中毒。

皆さんは、何かの課題に集中しているときに脳を使っていて、ボーっとしているときは、脳はからっぽだと思っていませんか?実は、ボーっとしているときには、ボーっとするための脳が活発に活動しているのです。

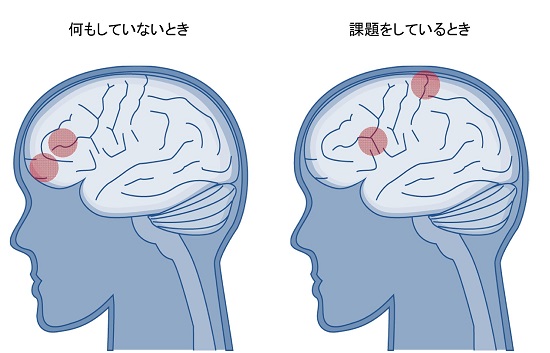

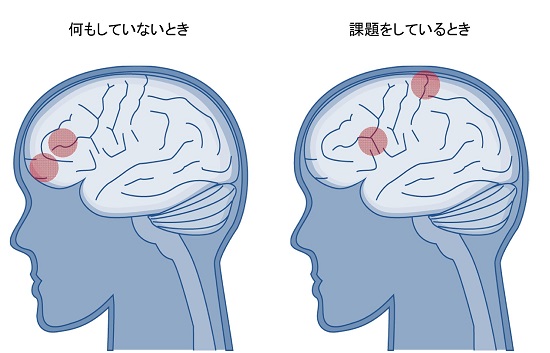

課題に集中しているときの脳は、実行系ネットワークと呼ばれます。それに対して、ボーっとしているときの脳は、デフォルト系ネットワーク。デフォルトとは、初期設定という意味ですが、脳科学では、準備状態という意味で使われます。

下の図のように、私たちの脳は、何もしていないときはデフォルト系ネットワークが活発になり、内側前頭前野(ないそくぜんとうぜんや)、眼窩回(がんかかい)などが働いています。そこで、課題に取り組んでみますと、実行系ネットワークが活発になり、背外側前頭前野(はいがいそくぜんとうぜんや)、頭頂間溝(とうちょうかんこう)などが働きます。

デフォルト系ネットワークは、主に考えをまとめる役割をしています。私たちがボーっとしているときは、脳内では、それまでに詰め込まれた情報の整理が行われているのです。このデフォルト系ネットワークが働くときに、「ひらめき」が起こることが知られています。

デフォルト系ネットワークは、ただ単にボーっとするよりも、自動化されたことをしているときの方がより働くことが知られています。それは、食べることと歩くこと。みなさんも、食事中に「あっ今日あれやるの忘れた!」とか歩いているときに「そうか!あれ調べれば分かるかも」とひらめいた経験があるのではないでしょうか。これが、デフォルト系ネットワークの働きなのです。

ひらめきが起こるなら、このデフォルト系ネットワークを有効活用したいですよね。実は、実行系ネットワークとデフォルト系ネットワークは相反する働きをもっています。一方に脳内のエネルギーを奪われると、一方が働かなくなる。例えば、作業に集中しているときは考え事ができなくなりますし、考え事が頭から離れないときは、作業をしていても何も手につかなくなってしまいます。私たちが仕事やプライベートで能力を発揮するためには、この2つの系統をタイミングよく使い分けることが重要なのです。

さて、一雄さんの脳を見てみましょう。会社に着いてからの仕事の流れを頭の中で組み立てながら朝食を食べる。ここで食事という自動化された作業中にデフォルト系ネットワークを使っていますね。このような使い方は、デフォルト系ネットワークがより活性化しますので、会社のデスクの風景や、昨日までに伝達されていた事項など、様々な記憶が効率よく検索されて、その日の段取りが立てやすくなります。

男性は食事中にデフォルト系ネットワークを使う傾向が強いようです。男性にとって食事は自動化された運動かもしれませんが、注意したいのが奥さまとの食事。女性にとって食事は、食べ物を食べるというより、コミュニケーションの要素が強いです。朝食のときぐらいしか話をする時間がない中で、その時間を考え事に使われてしまうと、奥さまとしてはイライラのもとにも。デフォルト系ネットワークが使われているときは、他人から見ると「心ここに在らず」という様子です。「ちゃんと私の話を聞いてるの?」と言われてしまわないように、場面によって脳の活動を切り替えたいですね。

そして、会社近くのコンビニでアイスコーヒーを買ってから出社といういつも通りの行動。これもデフォルト系ネットワークを活用する良い方法です。朝の行動をいつも同じにして自動化することで、実行系ネットワークにエネルギーをもっていかれないようにセーブしています。

一雄さんにとって朝の時間とは、考えをまとめる重要な時間なようですね。この時間にデフォルト系ネットワークが上手に使えるようにうまく行動が配置されていました。

ん?なんか変ですね。コーヒーは1日に5~6杯飲むカフェイン中毒。実は、一雄さん、朝に考え事をするのはあまり良くないサインかもしれません。

一雄さんがコーヒーを多飲するのは、脳がしっかり目覚めていないから。下図のように、カフェインには、脳に眠くなる物質(プロスタグランディンD2)が溜まったままで、脳を眠らせるGABAをブロックする作用があります。

つまり、脳の働きは低下したまま、眠れないという状態。カフェインには目を覚めさせる働きはないのです。

一雄さんが、朝に考え事をするのは、実は、脳をしっかり目覚めさせて作業に集中する実行系ネットワークが使えなくなっているからです。しっかり目覚めていないから考え事をしてしまっている。それを自分では、朝は考え事をする時間だと思い込んでしまっています。

そこで、一雄さんが、朝の時間をもっと有効活用できるための方法はこちら。

「目覚めたら窓から1m以内のところに入る」

脳に溜まった睡眠物質は、光を見ると減って、脳がしっかり目覚めます。光を見るのは、目覚めてすぐのタイミングが最も有効。そして、部屋の照明では暗いので、窓から1m以内に入る。直射日光でなくても、外の光が脳に届いて、スッキリ目覚めます。2週間継続すれば、コーヒーの量、減ってきますよ!

クセには、自分を活かすものもありますが、うまくいっていないことをカバーするために脳が命令しているものもあります。クセを見抜いて、もっと自分を活かす習慣を見つけていきましょう!

既婚。同い年の妻がいて、妻も勤めに出ている。

小学校入学前の子どもが二人いる。日中は子供を保育園に預けており、妻が送り迎えをしている。

仕事では、営業部のサブリーダー。人に何かを教えたり、若い世代がそれによって成長していくのを見るのが好き。現在の仕事の上でも、教育や指導をしたり、講師としてセミナーで話をしたりといった場面はあるが、もっと直接的に「教える」ということを自分の仕事にできないかと考えている。今すぐではなくても、たとえば定年後にでも。大学で教員免許を取得しており、これまでに教職に就いたことはないが、そういったことに年々興味が増してきている。

【一雄のとある朝の様子】

先週は出張続きで会社にあまりいなかったため、たまった事務処理を片付けるためにいつもより早く起きて早く起床した。会社に着いてからの仕事の流れを頭の中で組み立てながら朝食を食べる。歯を磨き、顔を洗い、着替えて家を出る。

その間も、出社してからの予定や流れを考えている。

会社近くのコンビニでアイスコーヒーを買ってから出社。いつもの行動。お酒もタバコもやらないが、コーヒーは1日に5~6杯飲むカフェイン中毒。

皆さんは、何かの課題に集中しているときに脳を使っていて、ボーっとしているときは、脳はからっぽだと思っていませんか?実は、ボーっとしているときには、ボーっとするための脳が活発に活動しているのです。

課題に集中しているときの脳は、実行系ネットワークと呼ばれます。それに対して、ボーっとしているときの脳は、デフォルト系ネットワーク。デフォルトとは、初期設定という意味ですが、脳科学では、準備状態という意味で使われます。

下の図のように、私たちの脳は、何もしていないときはデフォルト系ネットワークが活発になり、内側前頭前野(ないそくぜんとうぜんや)、眼窩回(がんかかい)などが働いています。そこで、課題に取り組んでみますと、実行系ネットワークが活発になり、背外側前頭前野(はいがいそくぜんとうぜんや)、頭頂間溝(とうちょうかんこう)などが働きます。

デフォルト系ネットワークは、主に考えをまとめる役割をしています。私たちがボーっとしているときは、脳内では、それまでに詰め込まれた情報の整理が行われているのです。このデフォルト系ネットワークが働くときに、「ひらめき」が起こることが知られています。

デフォルト系ネットワークは、ただ単にボーっとするよりも、自動化されたことをしているときの方がより働くことが知られています。それは、食べることと歩くこと。みなさんも、食事中に「あっ今日あれやるの忘れた!」とか歩いているときに「そうか!あれ調べれば分かるかも」とひらめいた経験があるのではないでしょうか。これが、デフォルト系ネットワークの働きなのです。

ひらめきが起こるなら、このデフォルト系ネットワークを有効活用したいですよね。実は、実行系ネットワークとデフォルト系ネットワークは相反する働きをもっています。一方に脳内のエネルギーを奪われると、一方が働かなくなる。例えば、作業に集中しているときは考え事ができなくなりますし、考え事が頭から離れないときは、作業をしていても何も手につかなくなってしまいます。私たちが仕事やプライベートで能力を発揮するためには、この2つの系統をタイミングよく使い分けることが重要なのです。

さて、一雄さんの脳を見てみましょう。会社に着いてからの仕事の流れを頭の中で組み立てながら朝食を食べる。ここで食事という自動化された作業中にデフォルト系ネットワークを使っていますね。このような使い方は、デフォルト系ネットワークがより活性化しますので、会社のデスクの風景や、昨日までに伝達されていた事項など、様々な記憶が効率よく検索されて、その日の段取りが立てやすくなります。

男性は食事中にデフォルト系ネットワークを使う傾向が強いようです。男性にとって食事は自動化された運動かもしれませんが、注意したいのが奥さまとの食事。女性にとって食事は、食べ物を食べるというより、コミュニケーションの要素が強いです。朝食のときぐらいしか話をする時間がない中で、その時間を考え事に使われてしまうと、奥さまとしてはイライラのもとにも。デフォルト系ネットワークが使われているときは、他人から見ると「心ここに在らず」という様子です。「ちゃんと私の話を聞いてるの?」と言われてしまわないように、場面によって脳の活動を切り替えたいですね。

そして、会社近くのコンビニでアイスコーヒーを買ってから出社といういつも通りの行動。これもデフォルト系ネットワークを活用する良い方法です。朝の行動をいつも同じにして自動化することで、実行系ネットワークにエネルギーをもっていかれないようにセーブしています。

一雄さんにとって朝の時間とは、考えをまとめる重要な時間なようですね。この時間にデフォルト系ネットワークが上手に使えるようにうまく行動が配置されていました。

ん?なんか変ですね。コーヒーは1日に5~6杯飲むカフェイン中毒。実は、一雄さん、朝に考え事をするのはあまり良くないサインかもしれません。

一雄さんがコーヒーを多飲するのは、脳がしっかり目覚めていないから。下図のように、カフェインには、脳に眠くなる物質(プロスタグランディンD2)が溜まったままで、脳を眠らせるGABAをブロックする作用があります。

つまり、脳の働きは低下したまま、眠れないという状態。カフェインには目を覚めさせる働きはないのです。

一雄さんが、朝に考え事をするのは、実は、脳をしっかり目覚めさせて作業に集中する実行系ネットワークが使えなくなっているからです。しっかり目覚めていないから考え事をしてしまっている。それを自分では、朝は考え事をする時間だと思い込んでしまっています。

そこで、一雄さんが、朝の時間をもっと有効活用できるための方法はこちら。

「目覚めたら窓から1m以内のところに入る」

脳に溜まった睡眠物質は、光を見ると減って、脳がしっかり目覚めます。光を見るのは、目覚めてすぐのタイミングが最も有効。そして、部屋の照明では暗いので、窓から1m以内に入る。直射日光でなくても、外の光が脳に届いて、スッキリ目覚めます。2週間継続すれば、コーヒーの量、減ってきますよ!

クセには、自分を活かすものもありますが、うまくいっていないことをカバーするために脳が命令しているものもあります。クセを見抜いて、もっと自分を活かす習慣を見つけていきましょう!

Posted by 日刊いーしず at 12:00