2014年02月20日

第12回 一雄の場合vol.4

一雄の場合・・・過去の記事はこちら。 一雄vol.1/一雄vol.2 / 一雄vol.3

一雄、40歳代、会社員。営業職のサブリーダー。若い世代を教育して、育っていくのが楽しみ。

人に何かを教えたり、若い世代がそれによって成長していくのを見るのが好き。現在の仕事の上でも、教育や指導をしたり、講師としてセミナーで話をしたりといった場面はあるが、もっと直接的に「教える」ということを自分の仕事にできないかと考えている。今すぐではなくても、たとえば定年後にでも。

大学で教員免許を取得しており、これまでに教職に就いたことはないが、そういったことに年々興味が増してきている。

教えられているときよりも、人に教えているときの方が、物事が身につくことは、みなさんも経験があるのではないでしょうか。

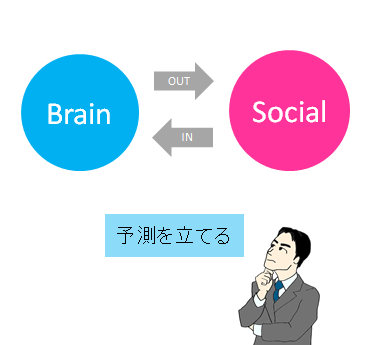

教える、学ぶ、という場面では、「インプット」と「アウトプット」という言葉が使われます。

「勉強(インプット)したら、誰かに話す(アウトプット)するといいよ」

こんな言葉はよく耳にします。

実は、私たちの脳は、「インプット→アウトプット」の順番ではなく、「アウトプット→インプット」の順番で構成されています。

これはジェネラルムーブメントと呼ばれ、赤ちゃんを観察していると良くわかります。

赤ちゃんは、見た物に手を伸ばすのではなく、手を動かしていて触れた物を見ます。つまり、先に行動があり、それによって何らかの感覚を得るのです。

この「アウトプット→インプット」のサイクルがうまく回ると、私たちの脳は大きく成長します。「行動して得た感覚から次の行動を決める」というサイクルです。

このサイクルをうまく回すために、私たちが使っている機能が予測です。

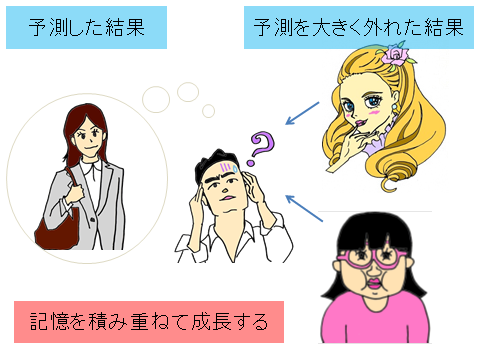

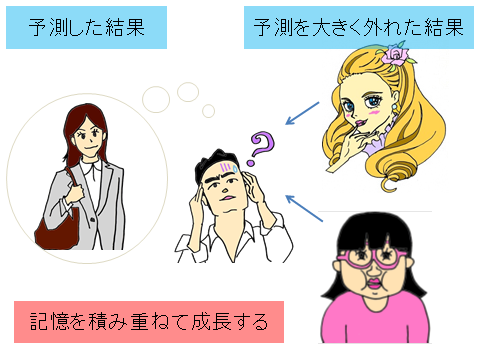

例えば、新しく社員を雇おうと求人広告を出し、予測した結果と大きく外れた事態が起こると、脳は混乱します。頭が真っ白な感じです。

この混乱を避けるために、過去の記憶を積み重ねていき、精度の高い予測ができるようになる。これが、脳の成長です。

さて、教育に年々関心が強まっている一雄さん。

教育の場面では、「アウトプット→インプット」の順番です。自分が「教える」という行動をするときには、それをした結果どうなるのかを予測します。

予測に近い結果が得られると、成功です。脳は、この成功を報酬としてとらえるので、さらにその行動を続けたくなります。 しかし、いつも予測通りの結果だと、脳の報酬系が慣れてしまい、つまらなくなってきてしまいます。

ここで、予測から大きく外れた結果が必要なのです。

予測を大きく外れることで、それを記憶し、次の行動に反映させる。これが自分の脳を成長させるためには最適な環境です。

人が育つのを見たい。その場面を増やしていくことが、生涯一雄さん自身を成長させることになるはずです。

一雄、40歳代、会社員。営業職のサブリーダー。若い世代を教育して、育っていくのが楽しみ。

人に何かを教えたり、若い世代がそれによって成長していくのを見るのが好き。現在の仕事の上でも、教育や指導をしたり、講師としてセミナーで話をしたりといった場面はあるが、もっと直接的に「教える」ということを自分の仕事にできないかと考えている。今すぐではなくても、たとえば定年後にでも。

大学で教員免許を取得しており、これまでに教職に就いたことはないが、そういったことに年々興味が増してきている。

教えられているときよりも、人に教えているときの方が、物事が身につくことは、みなさんも経験があるのではないでしょうか。

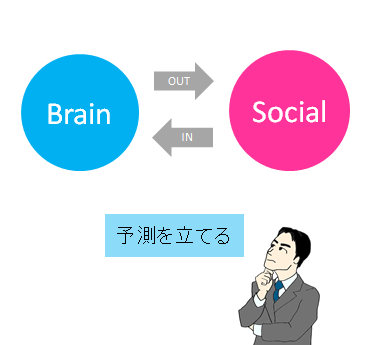

教える、学ぶ、という場面では、「インプット」と「アウトプット」という言葉が使われます。

「勉強(インプット)したら、誰かに話す(アウトプット)するといいよ」

こんな言葉はよく耳にします。

実は、私たちの脳は、「インプット→アウトプット」の順番ではなく、「アウトプット→インプット」の順番で構成されています。

これはジェネラルムーブメントと呼ばれ、赤ちゃんを観察していると良くわかります。

赤ちゃんは、見た物に手を伸ばすのではなく、手を動かしていて触れた物を見ます。つまり、先に行動があり、それによって何らかの感覚を得るのです。

この「アウトプット→インプット」のサイクルがうまく回ると、私たちの脳は大きく成長します。「行動して得た感覚から次の行動を決める」というサイクルです。

このサイクルをうまく回すために、私たちが使っている機能が予測です。

例えば、新しく社員を雇おうと求人広告を出し、予測した結果と大きく外れた事態が起こると、脳は混乱します。頭が真っ白な感じです。

この混乱を避けるために、過去の記憶を積み重ねていき、精度の高い予測ができるようになる。これが、脳の成長です。

さて、教育に年々関心が強まっている一雄さん。

教育の場面では、「アウトプット→インプット」の順番です。自分が「教える」という行動をするときには、それをした結果どうなるのかを予測します。

予測に近い結果が得られると、成功です。脳は、この成功を報酬としてとらえるので、さらにその行動を続けたくなります。 しかし、いつも予測通りの結果だと、脳の報酬系が慣れてしまい、つまらなくなってきてしまいます。

ここで、予測から大きく外れた結果が必要なのです。

予測を大きく外れることで、それを記憶し、次の行動に反映させる。これが自分の脳を成長させるためには最適な環境です。

人が育つのを見たい。その場面を増やしていくことが、生涯一雄さん自身を成長させることになるはずです。

Posted by 日刊いーしず at 12:00

2014年02月06日

第11回 里美の場合vol.4

里美の場合・・・過去の記事はこちら。 里美vol.1/里美vol.2/里美vol.3

里美、34歳、会社員。内勤の事務職で、広告営業マンのサポートを行っている。営業マンからもサポートスタッフからも頼られる「姐さん」的なポジション。

・何かを自分で作りたい、と思う気持ちが強くある。それが何なのか、何ができるかわからないけれど、自分が「いいな」と思うものを作ったり集めたりしたい。そういうことに携わりたい。そう思って、夏季休暇を移用してスウェーデンの学校に一週間通って、布を染めたりするコースを学ぶことにした。

・雑誌の切り抜き(自分の好きなものがのっている)を集めている。

・山の方、自然の中、緑の中で暮らしたいと強く思う。

・部屋に花びんを置いて、葉っぱを育てている

きれいな物、自分の好きな物に囲まれて暮らしたい。

そんな思いを持つ方は多いのではないでしょうか。

私たちの脳は、きれいな物を見るとどんな反応をするのでしょうか。

きれいな物や美しい景色、きれいな絵画や人の顔などを見たときは、脳の前方にある前頭葉の下、眼窩部が活発になります。

この部位が障害されると、食事をしようとさえしなくなってしまいます。

前頭葉の眼窩部は、人間の根本的な意欲(発動性と呼ばれます)を司っています。

この前頭葉眼窩部は、活発になったときに脳が「報酬」だと感知して、さらにその行動を強化するサイクルを生み出します。

脳が「報酬」として受け取るのは次の3種類に分かれます。

1 条件づけなどに関連する学習部分

2 好みや快などに関連する感情部分

3 欲求や目標設定などに関連する動機成分

きれいな物を見たときの報酬は②です。

「いいなー」「きれいだなー」という快の感情によって、私たちはいつまで見ていても飽きない、ということになります。

さらに、きれいな物を見るのは、創造性を生み出すことにもつながると考えられています。

創造性の高い人は、きれいな物を見たときに、空間認知に関わる下頭頂葉の活動が低く、前頭前野の活動が活発に。

これは、物を見たままとらえるより、脳の中で加工して新しいものを生み出しているということです。この脳の働きは、教育を受けることによって活発になります。「きれい」を見て、そこから創造性を発揮することは、トレーニングできるということですね。

さて、里美さんは、新たなチャレンジを試みています。教室に通うことで、より「きれい」が見られるようになり、そこからさらに暮らしを良くするアイデアがひらめくようになりそう。

Vol.1でもご紹介したように、里美さんは、物事を理解するのに「視覚」を強く活用するタイプ。

よりバランスよく充実するためには、手の感触など「体性感覚」を使うと良いということでした。

染物の教室は最適な選択ですね!

きれいな物に囲まれるとやる気が出る。また、それはトレーニングできるということが分かった里美さんは、これからますます、自分らしい生活を実現できそうです。

里美、34歳、会社員。内勤の事務職で、広告営業マンのサポートを行っている。営業マンからもサポートスタッフからも頼られる「姐さん」的なポジション。

・何かを自分で作りたい、と思う気持ちが強くある。それが何なのか、何ができるかわからないけれど、自分が「いいな」と思うものを作ったり集めたりしたい。そういうことに携わりたい。そう思って、夏季休暇を移用してスウェーデンの学校に一週間通って、布を染めたりするコースを学ぶことにした。

・雑誌の切り抜き(自分の好きなものがのっている)を集めている。

・山の方、自然の中、緑の中で暮らしたいと強く思う。

・部屋に花びんを置いて、葉っぱを育てている

きれいな物、自分の好きな物に囲まれて暮らしたい。

そんな思いを持つ方は多いのではないでしょうか。

私たちの脳は、きれいな物を見るとどんな反応をするのでしょうか。

きれいな物や美しい景色、きれいな絵画や人の顔などを見たときは、脳の前方にある前頭葉の下、眼窩部が活発になります。

この部位が障害されると、食事をしようとさえしなくなってしまいます。

前頭葉の眼窩部は、人間の根本的な意欲(発動性と呼ばれます)を司っています。

この前頭葉眼窩部は、活発になったときに脳が「報酬」だと感知して、さらにその行動を強化するサイクルを生み出します。

脳が「報酬」として受け取るのは次の3種類に分かれます。

1 条件づけなどに関連する学習部分

2 好みや快などに関連する感情部分

3 欲求や目標設定などに関連する動機成分

きれいな物を見たときの報酬は②です。

「いいなー」「きれいだなー」という快の感情によって、私たちはいつまで見ていても飽きない、ということになります。

さらに、きれいな物を見るのは、創造性を生み出すことにもつながると考えられています。

創造性の高い人は、きれいな物を見たときに、空間認知に関わる下頭頂葉の活動が低く、前頭前野の活動が活発に。

これは、物を見たままとらえるより、脳の中で加工して新しいものを生み出しているということです。この脳の働きは、教育を受けることによって活発になります。「きれい」を見て、そこから創造性を発揮することは、トレーニングできるということですね。

さて、里美さんは、新たなチャレンジを試みています。教室に通うことで、より「きれい」が見られるようになり、そこからさらに暮らしを良くするアイデアがひらめくようになりそう。

Vol.1でもご紹介したように、里美さんは、物事を理解するのに「視覚」を強く活用するタイプ。

よりバランスよく充実するためには、手の感触など「体性感覚」を使うと良いということでした。

染物の教室は最適な選択ですね!

きれいな物に囲まれるとやる気が出る。また、それはトレーニングできるということが分かった里美さんは、これからますます、自分らしい生活を実現できそうです。

NEWS ◇著者新刊のお知らせ◇

コラム「クセ活用術」の著者・菅原洋平さんの新著が、2014年1月31日に発行されました。

『ここぞというときに力が出せる睡眠の3鉄則』

(主婦と生活社/1365円)

科学的な根拠に基づいて、3つのことをやめる。

それだけで、眠るのが楽しくなってくる!?

楽しめる眠りと充実した人生、どちらもほしい人は必読です!

詳しくはこちら(Amazonの紹介ページ)

コラム「クセ活用術」の著者・菅原洋平さんの新著が、2014年1月31日に発行されました。

『ここぞというときに力が出せる睡眠の3鉄則』

(主婦と生活社/1365円)

科学的な根拠に基づいて、3つのことをやめる。

それだけで、眠るのが楽しくなってくる!?

楽しめる眠りと充実した人生、どちらもほしい人は必読です!

詳しくはこちら(Amazonの紹介ページ)

Posted by 日刊いーしず at 12:00